座機:027-87580888

手機:18971233215

傳真:027-87580883

郵箱:[email protected]

地址: 武漢市洪山區魯磨路388號中國地質大學校內(武漢)

產業技術研究

產業技術研究地球物理勘探方法在地熱資源探查中的綜合應用研究

文章來源:地大熱能 發布作者:劉恒祥 發表時間:2025-10-09 14:47:05瀏覽次數:3

0引言

地熱能是一種清潔、安全的能源,但在我們生活中以及國家能源建設和利用方面還是少之又少,國家能源局的目標是到2025年全國建立起基本的地熱資源開發利用實際方案,各地地熱資源的充分利用信息匯總,以及監測系統基本完整,利用地熱供暖或者制冷面積達到相較2020年遞增一半,在地熱資源自然狀況好的地區,先進行一批地熱資源充分利用的示范項目。 項目旨在識別傳導型地熱的地球物理特征,揭示地層分布、地下水分布和地下溫度場的分布,客觀地對區域地熱開發潛力做出準確評價。

本區及周邊地區已經打有較多地熱井,均表明工區內具有較好的熱儲條件。1970年在市區國營133廠進行千米井地熱資源勘察,探測到溫度達47℃的地熱儲層。1973到1974年間在市區近400 km2范圍內,由省地礦部門進行了地熱資源調查,調查結論是地熱資源豐富。

1方法原理簡述

1.1音頻大地電磁測深法

音頻大地電磁法(AMT)的基本原理:利用太陽黑子活動產生的天然電磁場源,對探測物體的作用產生二次場,我們在被探測地下物體對應的地表,布置相應裝置同時記錄相互垂直的電場量值和磁場量值,然后計算視電阻率,計算公式一般采用卡尼亞的視電阻率公式計算。依據大地電磁場的基本理論,在大地介質中傳輸的電磁波其穿透厚度與電磁波頻率的關系為反比例關系,當電磁波在大地介質中傳輸時,傳輸區地質體電性結構不變時,電磁波傳輸中的主頻頻率越低,其穿透厚度越厚,通過傳輸中的主頻頻率變化反映出地層深部的地質體與電性特征的關系;傳輸中的主頻頻率越高,則其穿透深度越小,通過傳輸中的主頻頻率變化反映出地下地層淺部地質體與電性特征的關系。利用傳輸中的主頻頻率變化,可得到地下地層不同深度與不同主頻間的地電信息,進而達到采用頻率測試地質結構體形態及深度的目的。

音頻大地電磁測深工作方法與常規大地電磁測深 (MT)相同,只是觀測的頻率范圍不同,頻率范圍從零點幾赫茲到數萬赫茲。該方法以天然交變電磁場為場源,并且天然電磁場的能量大,頻譜信息豐富,穿透能力強,不受低阻層的屏蔽影響,勘探深度可達到幾千米深。因此,AMT方法被廣泛應用到含水層識別、地質災害調查等方面。

1.2可控源音頻大地電磁測深法

可控源音頻大地電磁(CSAMT)測深法。由于CSAMT法采用人工源,具有較強的抗干擾能力,更容易獲得對地電變化較靈敏的相位信息,并可以按勘探目標層埋深設置頻率組合,保證垂向分層有很高的分辨率。此外,CSAMT法還具有野外采集數據質量高、重復性好、解釋剖面橫向分辨率高、勘探深度較大且工作效率高、高阻層屏蔽作用小等優點,適用于人文干擾較強的地區開展地熱資源勘查。

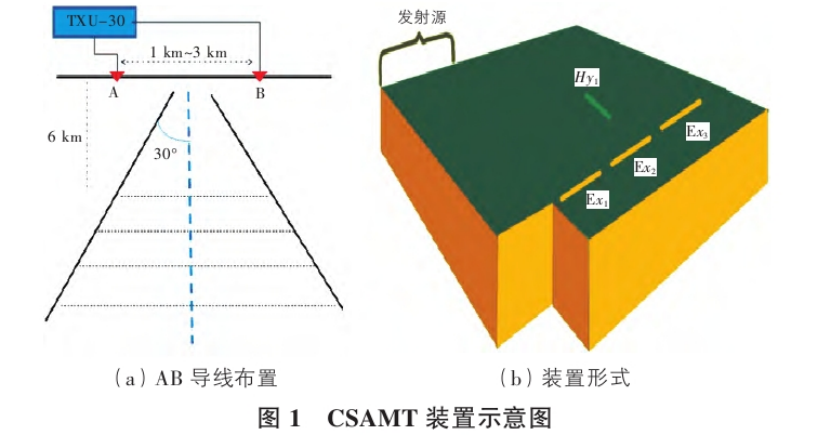

CSAMT法利用一個偶極發射,在測量中,如圖1 所示,可控源音頻大地電磁測深(CSAMT)法,是在野外沿某一方向布置的(假定為X方向)與大地相連的導線AB,從這根導線的兩端,持續地往地下供入音頻諧變電流,且供入的諧變電流是固定的。在導線AB 形成的測線兩側以60°的扇形夾角區域范圍內,再沿導線AB平行方向形成的測線,同時觀測沿測線產生的 AB間的電場水平值分量Ex,并且同時進行與測線AB 方向產生的正交場源水平磁場分量Hy。

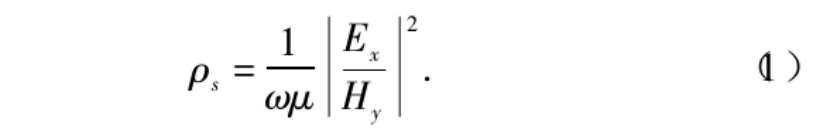

利用大功率發電機通過A,B電極向地下供交變電流,供電頻率在0.1 Hz~9 600 Hz范圍內變化。根據接收點相距發射源的遠近可以將接受區域分為近區、過渡區和遠區。遠區指的是距離發射源AB相當遠的地方,所謂“相當遠”的地方是指發射的電磁波接近于平面波的地方,這一區域的電磁場與天然場十分相似。場值是電阻率和頻率的函數。在直角坐標系中,設x軸平行于AB,z軸垂直向下,我們利用電場的振幅Ex和磁場的振幅H y可以計算卡尼亞阻抗電阻率。

通過電場的相位和磁場的相位來計算卡尼亞阻抗相位:φz=φ Ex -φHy。最后再用視電阻率和阻抗相位進行聯合反演來計算反演電阻率參數,再用反演得到的電阻率進行對應的地質推斷解釋。

2工程應用

2.1工程概況

以某區域地熱資源為主要目標,進行地球物理勘探工作。基于CSAMT和AMT數據二維反演獲得勘查區3 000 m以淺的精細電性結構。旨在識別傳導型地熱的地球物理特征,揭示地層分布、地下水分布和地下溫度場的分布,客觀地對區域地熱開發潛力做出準確評價。

初步查明勘查區地層空間分布特征,刻畫基底深度,劃分熱儲層,厘清區域控熱要素的地球物理特征, 結合以往地質、地球物理資料,客觀評價區域地熱開發潛力。

2.2工作布置

考慮工區內已有樓房、公路等分布情況以及區域構造特征,設計布設6條近東西向測線,測線總長度為 10 km,其中AMT法測量設計點距為100 m,共100個物理點;CSAMT法測量設計點距為50 m,共200個物理點。現場布置見圖2。

3數據處理

3.1 AMT數據處理

當我們從外業得到音頻大地電磁(AMT)的有效數據后,需要對這些有效的測深數據處理,再進行軟件成圖,這樣就可以對構造和走向進行判斷分析,從而確定通過剖面測量得到的區域構造和通過多剖面確定的構造走向。這里我們是運用GB分解再進行阻抗分析方法,對所得到剖面外業有效實測數據軟件成圖后得到區域構造特征和通過多剖面走向判斷。圖3為Line1不同頻段的電性主軸方位玫瑰圖, 綜合不同頻段結果,主要指示北東45°和135°的主軸方向。因為通過阻抗張量的分解所確定構造主軸的方向存在90°的模糊性,在應用張量阻抗分解前提下,考慮到所探測區域構造主要是以北東方向為主, 最后結合實際情況確定的剖面反映的構造主體走向為45°。通過上述論證,先把外業得到的有效數據阻抗數據從初始位置旋轉到北東45°理論論證的主軸方向,再通過TE的電場矢量模式和TM的磁場矢量模式把視電阻率及相位曲線分別辨識出來,最后用軟件進行反演。

3.2 CSAMT數據處理

可控源音頻大地電磁的數據處理包括數據編輯、 近場校正、靜態校正、模型設計及反演計算等。

從外業CSAMT得到有效的數據,把有效數據資料進行預處理,來壓制CSAMT外業有效數據中包含各種干擾噪聲,如:儀器噪聲、宇宙射線產生的電磁噪聲、人文活動噪聲,有時也需要進行地質噪聲(包括靜態位移以及地形影響)校正及其非平面波帶來的過渡區畸變校正。另外為了接下來的解釋,還需要從迭重場中分離開更突顯和增強所要探查地下地質體包含的電磁場信息和曲線趨勢。CSAMT法外業測量采集記錄的原始數據是電道的相位和電位差幅值,以及磁道的相位和幅值,應用以下公式來計算目標地質體的視電阻率和相位。

總體來看,進行CSAMT外業采集的數據預處理包括:曲線圓滑、校正(包括地形、場源、磁場)以及為了突出某些有用信息而作的特殊處理等。

4數據反演

4.1 AMT數據二維反演計算

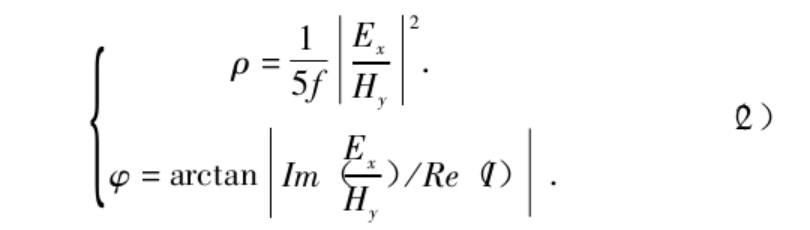

對于音頻大地電磁測深數據,選擇背景電阻率等于100Ω·m的均勻半無限空間作為反演初始模型, 在TE+TM模式中,取值電場矢量視電阻率的相對誤差級數為80%,取電場矢量的相位相對誤差級數為 10%,設置磁場矢量視電阻率相對誤差級數10%,磁場矢量相位相對誤差級數5%,橫縱光滑比因子α=1, 正則化因子τ=10。數據反演過程中,數據和模型擬合情況達到了標準的誤差范圍,現將Line1測線取三個測點展示數據擬合情況(見圖4)

從圖4中可以看出Line1測線隨機選取的數據擬合情況均較好,能夠擬合實測數據的基本形態,證明反演結果是有效的。

4.2 CSAMT數據二維反演計算

對于可控源音頻大地電磁數據,選擇背景電阻率為100Ω·m的均勻半空間作為本次反演初始模型, 在TM模式中,設置磁場矢量TM視電阻率相對誤差級數10%,磁場矢量TM相位相對誤差級數5%,光滑比橫縱因子α=1,并且取正則化因子τ=3。數據反演過程中,數據和模型擬合情況達到了標準的誤差范圍,現將Line1測線取三個測點展示數據擬合情況。

從圖5中可以看出每條測線隨機選取的數據擬合情況均較好,能夠擬合實測數據的基本形態,證明反演結果是有效的。

5成果分析

5.1物探成果分析與地質解釋

Line1線位于工區中部(見圖2),測線沿近東西布設,線長約為2 500 m,AMT數據反演結果顯示了地下 3 000 m以淺的電性結構,CSAMT數據反演結果顯示了

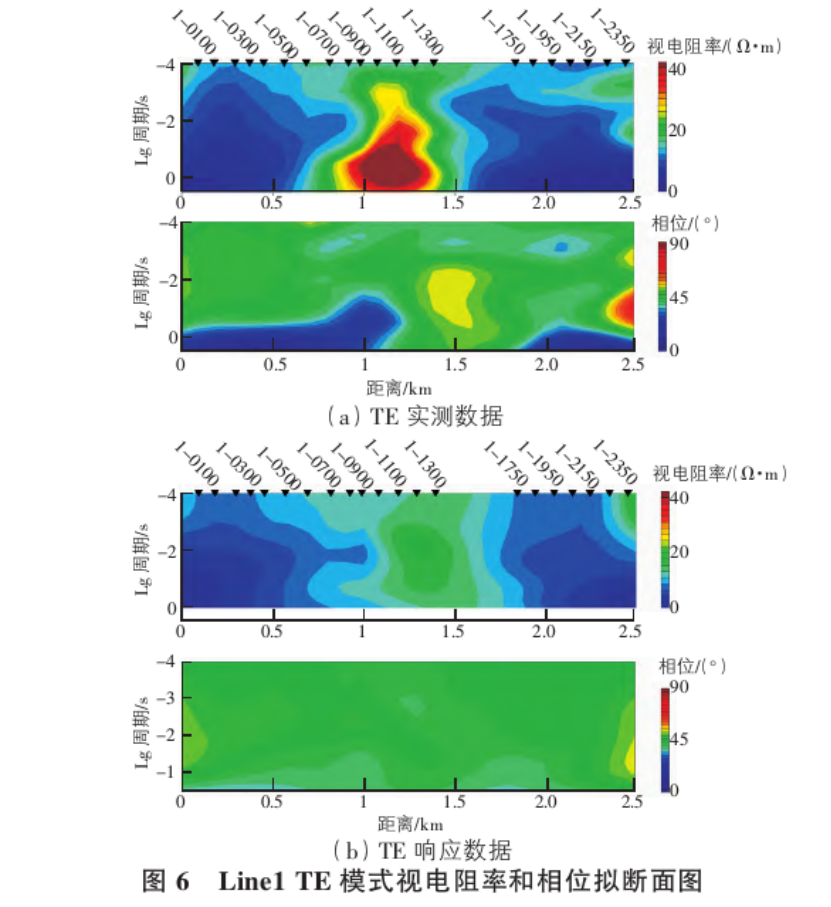

地下2 000 m以淺的電性結構,圖6,圖7分別為Line1 線TE模式、TM模式電阻率模型及相應地質解譯。

Line1線反演結果整體表現為顯著的層狀特征,淺部主要為一層較厚的低阻層,電阻率約為10Ω·m以下,自西向東厚度逐漸變大,厚度為50 m~100 m。低阻層的下伏中低阻結構則對應了白堊系砂巖、粉砂巖、 泥巖、凝灰巖等巖性特征,質地相對致密,該中低阻層電阻率在100Ω·m左右,厚度約500 m。中低阻層下方為一層中高阻結構,厚度相對均勻,厚度約為200 m, 自西向東埋深逐漸增大,電阻率為100Ω·m~ 300Ω·m,結合區域地層特征,工區內雖三疊系缺失,但侏羅系發育良好,巖石組成同時包括砂巖和安山巖, 因此電阻率稍高。最下方為完整的相對高阻結構,電阻率在500Ω·m左右,代表了上古生界(二疊系)的基底巖石,由于多見火成巖和變質巖,因此具有相對較高的電阻率特征,基底頂界面埋深為1 300 m~ 1 600 m,且自西向東基底深度逐漸加深,表現出東深西淺的特征(見圖8)。

5.2溫度場計算

工區地溫分布曲線溫度均隨深度增加而增加,具有傳導型地溫曲線特征。根據莫里青地區地溫梯度在2.8℃/100 m~4.4℃/100 m,平均為3.3℃/100 m,總體具有相對較高的地溫梯度。

某市年平均氣溫為4.6℃,恒溫帶溫度一般采用比多年地面平均溫度高1℃~3℃,恒溫帶溫度范圍為5.3℃~7.3℃,本次計算采用恒溫帶溫度為6℃,恒溫帶深度采用平均恒溫帶深度,一般為20 m(見圖9)。

計算公式:T=T0+ΔT×(H-H 0 )/100。

其中,T為井底溫度,℃;T0為恒溫帶溫度,取 7℃;ΔT為地溫梯度,3.3℃/100 m;H為井底深度,m; H0為恒溫帶深度,取20 m。

經過計算,項目區鉆探深度為2 500 m時,地層溫度為88.84℃。

5.3地層控熱條件

工區內6條測線、兩種地球物理方法的電性結構相似,均表現為4層結構特征,其中結合區域地質資料,淺部為新生界第四系和第三系砂泥巖,厚度在 50 m~100 m,由于具有較好的富水性,表現為明顯的低阻特征,低阻層下伏為中低阻的白堊系砂巖、泥巖、 凝灰巖,已有地質資料揭示該白堊系中致密、低滲泥巖為良好的蓋層,砂巖層為熱儲層,該熱儲層最大溫度可達50℃;深部中高阻和高阻結構分別對應侏羅系砂巖、安山巖和上古生界(二疊系)火成巖、變質巖基底,基底埋深表現為“西淺東深”的特征,其中由于火成巖具有放射性生熱的特性,可能為良好的熱源, 且溫度場計算結果顯示在基底內部,2 500 m埋深處,溫度可達到65℃以上。因此,勘查區具有較高的地熱潛力。

6結論

1)本次物探工作采用“CSAMT+AMT”“深淺兼顧”的精細探測體系,數據質量良好且頻率范圍合理,為揭示工區3 000 m以淺結構提供了保障。保證了本次探測的數據質量與探測效果。

2)基于電性模型以及以往地質資料,建立了工區 3 000 m以淺的地質模型,其主要表現為4層結構:淺部第四系和第三系電阻率較低,厚度為50 m~100 m; 下伏白堊系為中低阻特征;深部分別為侏羅系和上古生界(二疊系)基底,頂界面埋深約為1 500 m。

3)基于電性結構模型及以往地質認識,開展了溫度場計算,獲得了工區內3 000 m以淺的溫度模型,根據溫度模型結果顯示,在工區內地下2 500 m溫度可達到65℃以上,滿足后續地熱井施工前提。

上一篇 > 鄂爾多斯盆地地熱資源潛力評價分析

下一篇 >沒有了